一、市场规模与增长趋势

产业规模持续扩张

2023年中国水产养殖产值规模已突破13000亿元,同比增长4.49%;预计2025年将以接近5%的增速增长,2028年市场规模有望达到17000亿元。

驱动因素:消费需求增长(优质蛋白需求提升)、技术创新(如智能设备应用)及政策支持(绿色养殖推广)。

区域市场分化

沿海及沿江省份(广东、江苏、安徽、湖北)仍为产业核心区,集中了90%以上的中小型养殖企业。

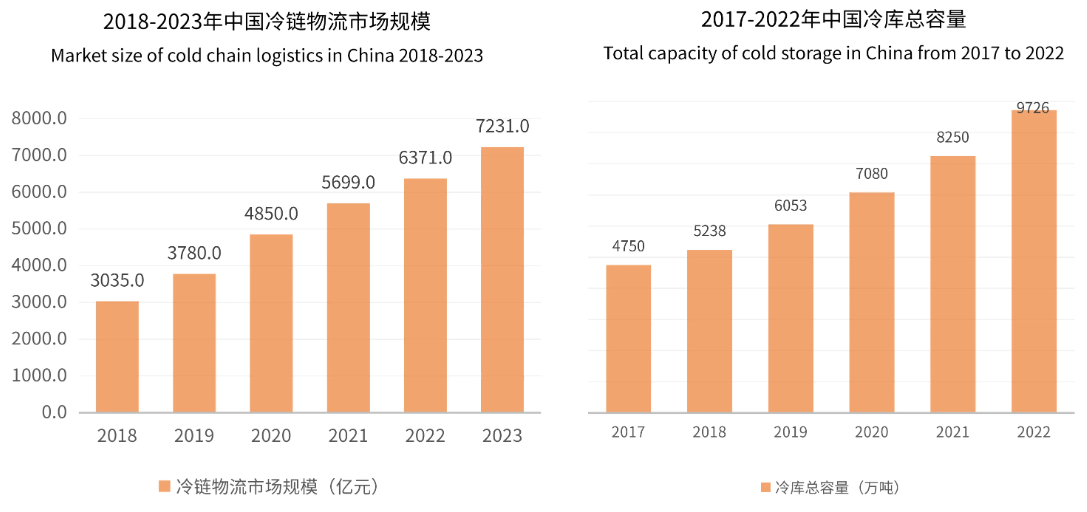

西部地区与农村市场消费潜力待释放,需通过冷链物流完善和品牌化运营提升渗透率。

二、消费需求与产品结构

消费需求升级

产品偏好:便利化、营养化、品牌化水产品占比提升,如预制菜、深加工产品。

健康需求:消费者对食品安全和生态标签的关注度提高,推动绿色认证产品市场份额增长。

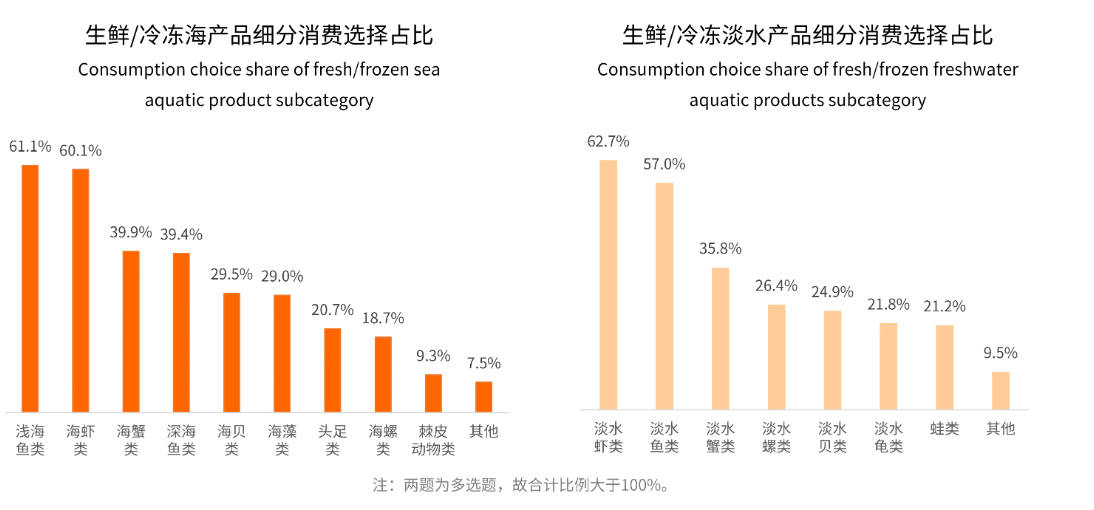

品种结构调整

传统品种(鱼类、贝类)仍占主导,但高附加值品种(如虾蟹、黄鳝)增速更快。

养殖转型案例:南美白对虾养殖减少,罗氏沼虾因抗病性优势成为部分区域替代选择。

三、技术创新与产业升级

生物技术应用

基因编辑:CRISPR技术用于提升抗病性(如罗非鱼抗病力提升50%)、缩短生长周期(部分品种增速20-30%)。

饲料替代:藻类、昆虫蛋白替代鱼粉,降低碳排放20%。

智能化与物联网

实时监控:智能传感器监测水温、pH值、溶解氧,降低缺氧风险(越南案例显示成本节省25%)。

自动化设备:投喂机、曝气系统普及,提高效率并减少人力依赖(产量提升25%,成本降低20%)。

四、政策与可持续发展

政策支持方向

绿色养殖:推广稻渔综合种养(如安徽省稻虾、稻蟹模式)、池塘尾水治理。

集约化升级:建设国家级健康养殖示范区,推动高密度循环水养殖。

生态约束与应对

资源压力:传统鱼粉依赖度下降,倒逼饲料配方创新。

污染治理:生物过滤技术、封闭式循环系统应用减少环境负荷。

五、区域发展特色

安徽省:以稻虾共生为主导(霍邱县全国领先),结合鱼菜共生等模式提升土地利用率。

沿海省份:依托物联网和AI技术推动工厂化养殖,形成“养殖-加工-冷链”一体化链条。

总结与趋势展望

增长主线:行业规模持续扩张,技术驱动效率提升,消费升级与政策红利形成双重支撑。

核心挑战:环境承载力压力、养殖成本上涨倒逼技术迭代与模式创新。

未来趋势:绿色认证产品普及、智能化设备渗透率提升、区域特色品种(如罗氏沼虾)占比扩大。